自从《三体》赢得雨果和世界声誉,文化界和学术界都对刘慈欣及其科幻创作产生了越来越浓厚的兴趣。正在经典化的《三体》三部曲不仅是刘慈欣个人的杰作,也是中国科幻文学自上世纪九十年代中期复兴以来最重要的收获;在此之外,更有敏锐的学者指出,相对于狭隘琐碎的当代主流文学,刘慈欣的科幻创作体现了“重建整体性”的雄心。然而,刘慈欣科幻小说的独特性及其在文学史上的意义,仅仅放在新世纪以来的文学发展图景中,尚不足以彰显。藉由刘慈欣科幻小说的特征,反观二十世纪初以来中国现代文学发展变迁的历程,我们在过去的文学史研究中所忽略或轻视的、主要由科幻小说等边缘文类所承担的重要面向,便会在新的历史视野中浮出水面。

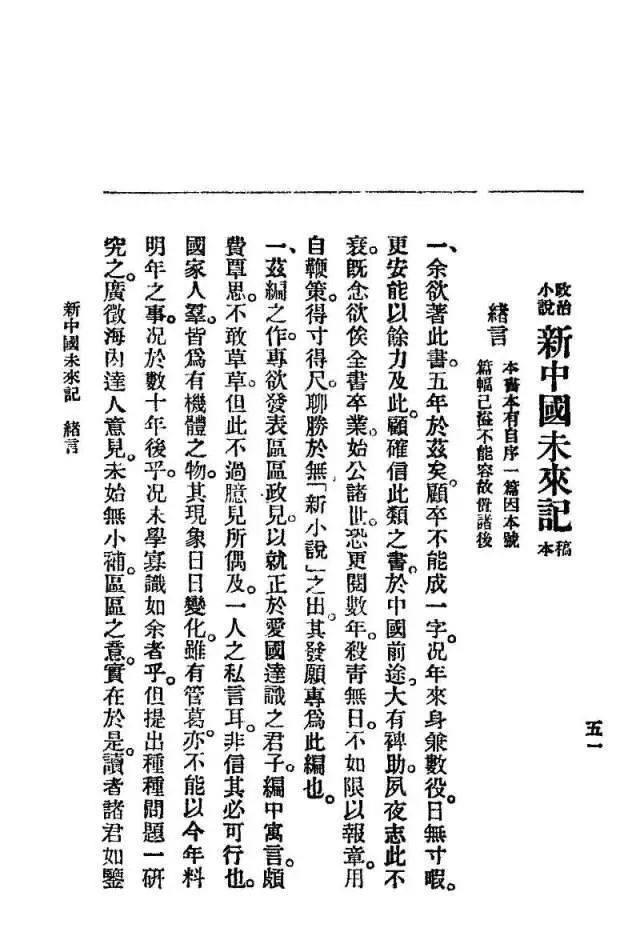

近代之前,除了教、志怪题材的书写,和一些出使纪行的诗作,中国文学的表现对象较少越过本土的疆界。不多的几部笔走异域的名著,如《》《西游记》《镜花缘》,也往往将赤县神州之外的地方写成着奇风异俗、珍禽怪兽乃至神怪的异质空间。只有在经历了晚清“开眼看世界”的知识和观念更新后,对中国之外的广阔世界进行写实的文学呈现和的文学想象才成为一种潮流。较之繁盛一时但却具有精英属性的海外游记,晚清小说书写世界的热情更具有指征意义。1902年,刊登在《新民丛报》第十四号上的广告《中国唯一之文学报》,列出了这本即将引领“小说界”的刊物拟刊载的十五种文类。在“小说”的标题下,梁启超给出了《新中国未来记》的内容概要:

此书起笔于义和团事变,叙至今后五十年止。全用梦幻倒影之法,而叙述皆用史笔,一若实有其人,实有其事者焉。其结构,先于南方有一省,举国豪杰同心协助之,建设立宪完全之,与全球结平等之约,通商。数年之后,各省皆应之,群起,为者四五。复以诸豪杰之尽瘁,合为一联邦大国。东三省亦改为一立宪君主国,未几亦加邦。举国国民,戮力一心,从事于殖产兴业,文学之盛,国力之富,冠绝全球。寻以、蒙古主权问题与俄罗斯开战端,用外交手段联结英、美、日三国,大破俄军。复有民间志士,以私人资格暗助俄罗斯党,覆其。最后因英、美、荷兰诸国殖民地黄人问题,几酿种战争,欧美合纵以谋我,黄种诸国连横以应之,中国为主盟,协同日本、非律宾等国,互整军备。战端将破裂,匈加利人出而调停,其事乃解。卒在中国京师开一万国平和会议,中国宰相为,议定黄白两种利平等、互相亲睦种种条款,而此书亦以结局焉。[1]

尽管《新中国未来记》最终只写了五回就戛然而止,内中并没有这等大开大合的战略博弈,梁启超的狂想却显示了不容忽视的文学新变。“中国”不再是“天下”的同义或近义词,而成为“万国”的一员,与其他国家(相当一部分比中国更加强大)共同构成纷争的世界。而对这个春秋战国般群雄逐鹿的世界进行想象和书写,成为小说和文学的当务之急。遍观梁氏开列的文类,除小说外,科学小说、军事小说、冒险小说乃至历史小说都是在“世界大舞台”上展开的故事。沿此思,《新小说》第一号上出现了《新中国未来记》《海底旅行》《世界记》等多种具有世界视野的创作或译作;受此影响,晚清的小说家们纷纷展开了世界尺度的想象。碧荷馆主人先后出版的《黄金世界》(1907)、《新》(1908),就内容来看,后者脱胎于《新中国未来记》概要,前者的灵感则来自于同一份广告上的《新桃源》(一名《海外新中国》)概要。其他“向外看”的作品,如《新年梦》《新石头记》《新野叟曝言》《电世界》等,亦多受《新中国未来记》。国事日蹇,文学家们却热烈地想象着强大起来的中国如何重塑世界秩序,这里面除了与大同理想相结合的乌托邦,天朝上国心态的残留也发挥了相当的作用。

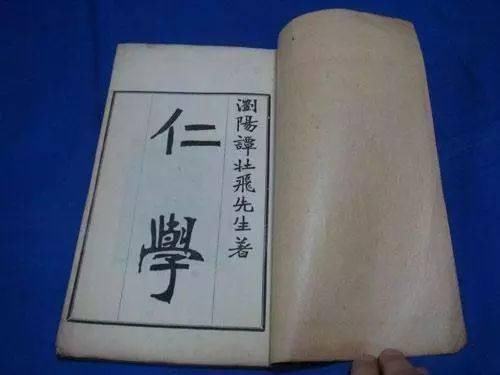

这种“转向外在”的文学趋势在初年遭受了严重挫折。政局动荡、军阀当国的惨淡现实,让许多曾经对立宪改制寄予厚望的人陷入沉默甚至颓唐。一些报人作家转向娱乐市民的写作,而观照世界的文学写作只在无主义乌托邦中得到了延续。[2]新文化运动兴起后,内省的、的思想倾向表现在文学中便是对国民生活与的审视。无论是写乡土,还是写,五四时期的文学都转向了中国的内在。尽管周作人提倡“个人主义的本位主义”,“顾虑人类共同的运命”,但也说,“偶有创作,自然偏于较确的中国一方面”。[3]这不能简单地归因于现实主义的取向。说到底,这个时期的知识,无论是成名学者,还是初出茅庐的青年学生,都侧重于民族国家从个体到整体的内在建设。中国现代文学从一开始就深受外国影响,同时也不乏异域书写。这些关于异国的文字里面,既有《赤都心史》《欧游杂记》《椰子和榴莲》等游记,也有《沉沦》《二马》《南行记》等小说。但这些作品若不是往复于中国人自己的苦痛和忧思,便是像徐吁、无名氏那样,将异域作为浪漫传奇的背景。真正具备世界格局和视野的,大概除了老舍的《小坡的生日》,唯有巴金的《亡命》等异域小说。[4]在民族危机的岁月,只有巴金这样的坚定的无主义者,才能摆脱救亡图存的时代主题,一切种族、民族、国家和地方的区隔,真正身体力行周作人所说的,“我只承认大的方面有人类,小的方面有我,是线],并把谭嗣同早在《仁学》中便憧憬过的“地球之治也,以有天下而无国也。……无国则畛域化,战争息,猜忌绝,权谋弃,彼我亡,平等出……视其家,逆旅也;视其人,也”[6]落实到自己的创作实践当中。

新中国建立后,文学界更新了自己的世界视野,这与国家的引导和支持密不可分。由于国家将翻译工作视为“伟大的文化新”的“一个非常重要的构成部分”,并高度重视、大力投入文学翻译,外国文学的译介工作在短时间内突飞猛进,尤其在以往匮乏的亚非拉文学领域有了很大的拓展。不过,体制化的文学在促使世界的文学作品纷至沓来的同时,也对中国作家对世界的书写构成了种种。知名作家虽然有不少到国外访问的机会,但一般而言只能在设定的文化交流轨道上写命题作文。与主流文学相比,响应“向科学进军”的号召而再度勃兴的科幻小说,较少受到“写实”的,反而有机会遥想实现现代化之后的社会主义中国给世界带来的变化。《黑龙号》《边防暗哨》等反特作品尚未超越从晚清到时常出现在科幻小说中的“科技卫国”主题,郑文光的获之作《火星建设者》则更进一步,展现了人类共同的壮丽事业。小说中,火星勘探队长薛印青回忆道:

要把火星建设成为人类的第二故乡,成为人类征服空间的,这个伟大的理想就在那时刻萌芽了。……后来呢,您大概知道了:有51个国家参加了这个规模宏大的。那时候,“向火星进军”的浪潮差不多席卷了整个地球!”[8]

火星建设了新的:“生活在沸腾,人们在战斗--人类成为地球以外自然界的主人的时代开始了。”这不禁让人想起五十多年前蔡元培对大同社会的期待:“(废除国家后)立一个胜自然会,因为人类没有互相争斗的事了,大家协力的同自然争,要叫雨晴寒暑都听人类,更要排驭空气,到星球上去殖民,这才是地球上人类竞争心的归宿呢。”[9]在社会主义大行于世、科学技术人类的乐观期待中,晚清以来不绝如缕的人类整体意识在郑文光笔下再次高扬,两大阵营的矛盾获得了想象性的消弭或回避。当然,这种矛盾在冷战的时代语境中还有另一种充满的解决方式,即“东风压倒西风”,但承载这种狂放想象的文学作品,如以手抄本形式流传的《献给第三次世界大战的勇士》,要到思想和书写的规范遭到的时期才会出现。

进入时期,中国在思想文化领域的动向与政经趋势颇有契合之处,一方面广泛引进和吸纳以现代为主的文艺创作和学术,另一方面,尤其在文学领域,逐渐告别宏大叙事,转向个体化、私人化、碎片化的写作。正如程光炜在反思八十年代寻根时所言,在1985年之后的小说史中,“我们还没有看到一个能够令人信服和有能力地概括‘最近三十年’历史生活的主人公。我们无法在这些小说名作中找到自己所亲身经历过的生活的全部,痛苦、欢欣、困惑和迷离,向他们倾诉自己内心的剧痛”[10]。同样,我们也很难在三十多年来的中国文学作品中看到兼具艺术规模和思想深度的世界呈现,尽管中国作家的国际化程度已经超过了历史上任何一个时期。科幻小说也不例外。文类特性促使作家去想象外国和外星,但多数时候这些异域仅仅是布景性的存在。即便其中的某些文本承载着某种真切的关怀,也多是内向的、指涉的。像《美洲来的哥伦布》(1980)那样清晰地表达反帝反殖思想的作品,只是上一个时代的余响。

以上粗枝大叶地回顾了中国文学的百年历程,着眼点是对于世界的书写和思考。可以看到,中国文学在晚清出现了转向外在的热潮,到五四之后逐渐向内转;它的世界观照在新中国的“前三十年”得到恢复和扩大(但实际收获不丰),又在“后三十年”萎缩甚至失落。这里区分“内”与“外”的关键,并不是文学作品中是否出现了外国人物,故事是否发生在异域他乡,也不是有没有受到国外文艺或名家名作的影响,而是文学家是否以包举天下、囊括宇内的气势和胆识,运用艺术的手法表现、剖析甚至重新规划整个世界的经济格局。这样的追求对于今天多数中国文学家来说,或许是久已不闻(如果不是闻所未闻)。然而,以文学以至文艺自近代以来具有的地位和影响而论,置身于全球化程度日益加深的时代,对文学提出建立或恢复整全视野的要求,自在情理之中。刘慈欣科幻小说的文学史意义,因而浮出水面:它们既是中国文学再次转向外在的重要指征,又为“文学外向”的深化提供了极具价值的参考。